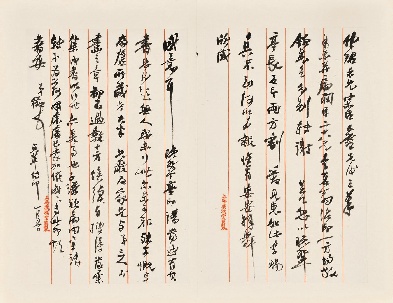

孙儆、方地山、吴待秋、樊浩霖 民国书画家尺牍一组拍卖价格

拍卖信息:

成交价: 登录后查看

估价:RMB:8,000-12,000

拍卖日期:2014-11-21 00:00:00.0

大数据可信度: 登录后查看

拍品信息:

拍卖会 : 中国嘉德2014秋季拍卖会

作者 : 孙儆、方地山、吴待秋、樊浩霖

年代 : 近现代

形式 : 近代手稿本

尺寸 : 13.5×26.5 cm.

创作年代 : 近现代

钤印 : 钤印:沧叟

: 提要:1、为樊浩霖信札为邀曼翁来访函。2、为樊浩霖给曼公寄音乐会票。3、为樊浩霖请曼公令郎寄唱片一事。4、为濸叟诗稿。5、为吴徽信札。为印章酬答印谱搜集之事。6、为大方给岱公的信。拟电文之事。

孙儆(1866-1952),一作孙敬,字谨丞,号沧叟。江苏南通人。光绪二十九年(1903)举人,官南通知县。辛亥革命后任江苏省议会副议长,不久离职,归乡积极兴办教育。喜藏书,在南通修建别墅沧园,内设藏书楼“经畲楼”。收藏南通地方文献颇富。晚年寓居上海,又建有“斐庐”藏书处,前后所积藏书达几十万卷之多。平生研究贞卜文字,造诣极精。晚年居沪,以鬻字为生。

方地山(1873-1936),原名方尔谦,字地山,江苏省江都(今扬州市)人。出生于书香世家(父方沛森为清季同治丁卯科举人,多年来在地方上执掌教谕)。擅长书法和楹联,清末民初著名学者、书法家、楹联家,时被称之为民国“联圣”。

吴待秋(1878-1949),名征,字待秋,以字行。浙江崇德(今桐乡)人。别号抱鋗居士、疏林仲子、春晖外史、鹭丝湾人、栝苍亭长。为民国时期颇具影响的山水、花卉画家,与吴湖帆、吴子深、冯超然合称“三吴一冯”,又与赵叔孺、吴湖帆、冯超然同誉为“海上四大家”。

樊浩霖(1885-1962),字少云,崇明人。幼年习画,早年学西画,后随陆恢学习山水画。工山水。曾任苏州美专教授。又善昆曲,工琵琶。1920年前后在苏州创办冷江画会,后移居上海,以卖画为生。任上海文史馆馆员、上海中国画院画师、中国美术家协会会员及上海分会会员。

民国风范—南阳董作宾先生及其时代

董玉简

董作宾(1895-1963),字彦堂,河南南阳人,一代甲骨学宗师。在学术史上,先生与王国维(观堂)、罗振玉(雪堂)、郭沫若(鼎堂)并称“甲骨四堂”。

先生1923-1924年为北京大学国学门研究生,考古学会第一批会员。1928年10月起,参与主持殷墟第一次甲骨文试掘,同年起,任职于中央研究院历史语言研究所。此后又先后15次参加安阳小屯村殷墟发掘。他又参加山东城子崖、东平陵遗址发掘,发现了龙山文化。1948年被选为中央研究院第一届院士。

先生是中国考古学的重要奠基人之一,这里介绍的一批关于董作宾先生的四种公私往来信札和两种手稿,既可以反映彦堂的学术成就之一斑,又可以藉此重温中国考古学史上的辉煌一页,并且藉此窥见民国时代学人的精神风范,反思当下关于“民国热”的两种不同态度。

一、董作宾学术手稿四种与摹本两种

四种合订为一册的董作宾先生学术手稿,包括:

1、殷契辨伪之一(5页,包括甲骨文照片1页、摹本1页)。

此稿所辨的,是一片极为特殊所谓“家谱刻辞”,早在1904至1908年间,即被英国传教士库寿龄、美国传教士的方法敛所收购,1911年,库寿龄将此片甲骨卖给不列颠博物馆British Museum ,并保存至今。

家谱刻辞记载了儿氏家族十三人的名字,其内容过于独特,因此有学者疑为伪造。但此片发现时间甚早,当时的伪作水平难以达到这种高度,设若该辞不伪,无疑有重大的史料价值,所以也有众多学者力辩其不伪。

从1912年家谱刻辞公布,至今102年间,几乎所有第一流的甲骨学者都就此片的真伪写过文章,迄今为止尚未达成共识。有关的家谱刻辞的综述,就至少已有两种:1、陈光宇(KuangYuChen,美国罗格斯大学RutgersUniversity,NJ教授):《儿氏家谱刻辞综述及其确为真品的证据》、见复旦大学出土文献与古文字研究中心网站,2011年11月21日,2、郅晓娜:《家谱刻辞百年研究综述》,见先秦史研究室网站,2012年12月31日。

综观100多年来关于家谱刻辞真伪问题的研究,此事绝不容易解决。近年开始有英国甲骨学学家艾兰(SarahAllan)女士利用显微照相技术进行鉴定,倾向此片为真。

董作宾先生认为家谱刻辞是伪造的。他的观点见于1940年撰写的《方法敛博士对甲骨文字之贡献》,(《图书季刊》新2卷第3期,1940年。),这件“殷契辨伪之一”即为此文一节的手稿,较为系统地谈到辨伪的理由。因为董作宾先生有田野发掘甲骨文的经验,为一般甲骨学者所不及,因此他所主张的各种疑点论据,至今仍为伪刻说所坚持。不过,董作宾先生亦承认:“此人作伪颇亦煞费苦心,欲与商三句兵同不朽。其志可得矣。”从学术史上看,这份手稿的价值甚高。

此稿影像曾著录于李宗焜编着:《凿破鸿蒙—纪念董作宾逝世五十周年》,中研院史语所出版,2013年10月。

2、中康日食(残稿6页),首尾俱在,包括1页插图“中康日食宿度图” 。

董作宾先生研究甲骨文的目的,是为从出土文献探索古史。这方面的代表作,乃是著名的《殷历谱》。《殷历谱》出版于1945年,海内外学界推为不朽巨著,陈寅恪说:“抗战八年,学术著作当以《殷历谱》为第一部,决无疑义也。……病中匆匆拜读一过,不朽之盛业,唯有合掌赞叹而已。”(见《董作宾先生全集乙编》影印《殷历谱》后附录1945年9月6日、11月27日陈寅恪致董作宾函)。董先生在研讨商代纪年之同时,又向上探索夏代的纪年,于是先写作《中康日食》为其发轫之作。

大家知道,近代史上因为西方实证主义传入中国,学术界曾流行“疑古思潮”。这种思潮认为传世文献并非当时文献,因而所记载先秦史也不可靠,于是对于夏、商二代的是否真实存在,都产生了疑问。因为殷墟的发现以及甲骨文的解读,商代的存在已经成为一个无可否认的事实,而夏代的存在,在某些严重疑古的中外学者看来,仍是子虚乌有。这对于中国本土千年固有的、清末开始已受外来文化打击的民族主义历史观来说,不能不说是个很大的缺憾。

董作宾先生并非民族主义者。他以科学的态度去研究上述夏商的存在问题。董作宾先生在甲骨学之外,同时精通天文历算之学,因此他能够将传世和出土文献之数据与近现代的天文学相结合,建立一套夏商周的历史年代框架。这打个比方,可以说是他以一人之力,搞了个今天尽人皆知的集体大项目“夏商周断代工程”。

此稿草创于1940年5月14日,昆明龙泉山村,1941年在西川票峰咏南山改写完。最初发表于民国卅二年(1944年)十一月,收入徐旭升主编之《古史传说时代》第四章。今见《董作宾先生全集(甲编)》61-74页。

所谓“中康日食”,是见于传世文献三次记载的一次夏代日食,中外学者都公认,这是人类历史上一次最早的日食记录。从南朝梁开始,就有许多学者,例如僧一行、郭守敬等对此日食的精确时间做过天文学的研究。董作宾先生根据1880年奥地利学者奥泊尔子(Th. V. Oppolzer)的《日食食典》指出,此次中康日食发生于公元前2137年10月22日,很多现代中国天文史学家,如陈遵妫、薄树人、杜升云等也都倾向于这一结果。

由董作宾先生作出的这一结论,无疑成为重建夏代纪年的一个最重要基点,在这个基点上,夏代是否存在已不是一个问题。这个创获对于探索中国先秦国家文明的起源,意义显然重大,并非三言两语可以道尽。在上述基点的支持下,董作宾先生以此编撰了《中国年历总谱》(中英文对照版),这确立了中国史学在世界史学中的地位。所以他是近代学术史上的重要人物。

与仲康日食、殷契辨伪装订在同册的尚有:“有关“因”字之问题、之文句”(4页);“拟河南通志改订纂修大纲”(6页),皆董作宾先生的手泽,由前者为例,可见董作宾先生做考据之学的步骤和计划;由后者可知,董作宾先生关心家乡的地方志修订,思虑周全。

摹本8页,包括甲骨卜辞摹本1页16片,南朝梁砖铭文及纹饰摹本7页。这些摹本,均钩摹细致,民国学者一丝不苟的风范,宛如在目。虽仅片羽,而吉光精显,弥足珍贵。

二、河南安阳殷墟第七次发掘通讯

1899年王懿荣发现甲骨文,是中国近代学术史上最重大的事件。甲骨的出土地点,即殷墟遗址,被确认为河南小屯村之后,曾遭疯狂盗掘。1928年中央研究院历史语言研究所成立,即派董作宾先生前往调查和实地勘探,从1928年至1937年,史所语在殷墟发掘十五次,收获极为丰富。仅甲骨文一项,即共获有字甲骨24922片,其中字甲22718片,字骨2200片,刻辞牛头骨1个、刻辞鹿头骨2个、刻辞牛肋骨1个。这为商代晚期历史的研究增加了大量可依据的史料。

董作宾先生参加了全部十五次的发掘和整理。此册汇裱信函五通14页,第1页有题字:“河南安阳殷墟第七次发掘通讯(廿一年十月廿二日至十一月四日)”,是李济先生的手迹,可以说明此册集结的来源始末。册中所收信函包括四种董作宾先生致李济和傅斯年函四通、李光宇致李济函一通,均有重要的史料价值,因此全部录文于下,以便观览:

1、廿一年十月廿二日董作宾致李济、傅斯年函(5页);

济之、孟真兄:廿日下午抵漳,即至洹上村,石璋如在、刘耀已赴浚,子衡及王子湘、李士毅等决于廿一日赴浚,今日有人来,云已开工矣。

此间破坏太甚,厨房炉灶皆为军队所毁,养寿堂后檐塌下,窗纸皆破,不能居人。食与住皆须少事筹备,故决于下星期一日开工(廿四日)。

现地方尚平靖,不须军队保护。驻军有李团第一营,营长徐鸿诚,颇熟识。今日李春汀来点名,以像片与之,甚欣感。据云淇县为彼之第二营驻所,浚站工作,彼愿帮忙,且拟约弟至浚淇调查参观,彼现住新乡,将来或可为吾等助也。县长孙泽民,江西人,未见着,见其秘书王某,已通知开工,并询省府公事。高中仍冯心斋,十一中张尚德,均见着。环境一如春间,前途当不止有何困难也。

借车事,不知济之兄介绍函发来否。 今日闻高中人云,六河沟无以人工推运之铁车,只有两种运煤车,一为小火车,一为电力车,皆极大。下午至六河沟办事处(在城内)询问,彼中人亦云只见此两种,但云关工务事,彼等不详。弟拟俟介绍函来,往见曹胜之面询,往返不过二日而已。如本季借车不成,当另计划。翻此坑,填彼坑,不移土过远也。

小屯B、E两区多塌坏,工人言,夏间皆成大泽,水深数尺。现在虽已干渴,无论坑上坑下,尽为茂草,且土山颓陷,清理颇费工夫。

棉田多未割,闻尚需十余日。今年棉收极坏,但有苗,不结果,因雨水太多之故也。

安阳参加人未来,不来不请他。来亦不拒绝他。本季人少,正可利用彼等照料粗工也。

明日定工人单,长工就旧工人中选四五人,短工暂用二十人,先作B区南半及黄土台下,进渐南北开展,北与E区连接,南则连接去春之夯土台子。容有所得时奉闻。

便桥,水大不能搭。拟少俟几日。现远纱厂门口之桥,每次多走二里地耳。

先此奉闻,即颂撰安。弟作宾,廿一,十,廿二晚。

遵古斋介绍一个青铜鼎,高七八寸,径五六寸。一个瞿,一个戈,皆出小屯西八里处。戈上有“ ”字,横书,可证吾们之戈上字为矛字。共索洋六七十元,本所可购否?

2、廿一年十月廿六日董作宾致李济函(2页)

济之兄:快函收到。拟明日往六河沟一行。工作暂小做,E区尽七亩地肃清,B区做南段,填中段、北段。两三日来无甚发现。今日得一蚌饰,酷似青天白日徽章,作“ ”形。又得陶器似甗而残,作“ ”形,亦新样子。

李春汀买的造像拓本,送兄一份,付呈。此石经尊古斋买与老明,价十元,恐将出国也。

此间拟俟棉花割后大作,本季打算:

1、肃清E、B两区。

2、联络E、B两区。

3、找B区以南的夯土台子。

4、向廿亩地、十四亩地各开纵沟直达河滨,以求下季可以细作的新区域。

这四个拟议,不见得能做完。可否如此,还请裁示!专颂撰安。诸公均此。弟宾廿一,十,廿六夜。

3、廿一年十一月四日董作宾致傅斯年、李济函(3页)

济之、孟真兄:

借车事,适马非百来,又花园徐营长、孙泽民县长拟往参观,乃择礼拜日(卅日)同赴六河沟,住一日,拜一(卅一日)晚回安阳。此行承曹胜之、魏子肫、李光启(协理)诸人招待甚好,对借车事,曹魏诸人满口答应,斗子车公司无有,允为代借。铁轨允三数日腾出,并拟派工人一各押运轨车至漳,盛情至可感。曹曾询安阳报告,弟允日后送公司一份,拟俟轨车借到,即由本所赠与该公司报告一份,可否,请两兄裁夺也。

马非百因事忙,礼拜三(十一月二日)已赴浚。住一日即回汴,此人对吾人工作甚表好感,彼以参加员每次必来,胜于关、冯多矣。兽头刻辞已寄到,即转赠之。

报载平中各学术机关联合开启。兄等当为筹备忙碌。弟适在田间,既不能为兄等助,且亦无从饱馋眼,为可憾耳。

此间棉花刚摘完,三五日内花柴可杀凈。拟俟车来大举工作(一面填旧坑,一面开新坑)。现已添至四五十人,石璋如E区,启生B区,弟自A区北延,在二十亩地打一纵沟,三处齐作,颇为热闹。花柴割后,拟即联络B、E两区,找夯土台基,惜看坑记载人太少,不甚能照顾过来耳。

专颂着安。弟宾,廿一,十一,四。

4、廿一年十月廿九日董作宾致李济函(1页)。

李济之兄:前日赴六河沟未成,因整天无车。昨发一快信给曹胜之,问究能借否,能借则弟前往领取。昨非百兄来,相见甚欢。今日即参加工作。日来工作无甚新获,容再报告。非百拟索取兽头刻辞五份,分赠刘主席及张子铭等,请嘱亚农寄五份来(每份三张),出弟账可也。专颂撰安。弟宾。廿一,十,廿九。

这些信写于半个月之内,时在1932年秋天,是董作宾随时向史语所汇报工作的进展,其中事无巨细,其详细程度超过了今天的很多考古领队日记,真可谓尽职尽责。从信中可见,当时在小屯村之外,也在同时调查和发掘不远的浚县古迹。董作宾10月20日到达小屯之后,即开始与地方军、政首长打交道,意在获得地方人力和物力的支持和协调。其中借用地方车辆以便运土,是一亟需要务。联系前后四函来看,地方上本来满口答应借与,结果阴奉阳违,不愿兑现承诺,因为无车,所以极大影响了发掘进度。

第七次发掘的时间,据董作宾《甲骨学六十年》记载是1932年10月20日至12月25日。这些信函反映了开工初期的情况。发掘区域B、E两区位于小屯村北地,是一处殷末的建筑基址,周围是尚未收获的棉花田。作宾先生在制定了发掘计划之后,短短几天内,便肃清了工作场地,并且发现有罕见图案的蚌饰、特殊的平底三足陶甗,以及夯土台上发现了一个有脚蹬的葫芦形圆坑。这三项发现,也见于此册收录的10月28日李光宇致李济函1通3页。李光宇是李济的侄子,也是殷墟发掘人员。这些收获,仅仅是李济与石璋如、启生三个人指挥四五十位民工的结果,可见当时工作效率之高。

据记载,第七次发掘的后期,出土了甲骨文29片,以及有毛笔墨书的“祀”字白陶器残片,对于遗迹的发掘和确认,发掘区是商代王室宫禁之所在,其意义是非常重大的。

从董作宾先生与傅斯年、李济的信函中,可见当时董先生恪尽职守,办事计划性、前瞻性极强,有条不紊。这种态度和智慧贯穿了十五次发掘的始终,也是殷墟发掘取得重大收获的保障。

另外两点值得注意的事情,一是多次提到和赞扬马非百;二是提到当地古董商买给史语所古物。

马非百(1896-1984),湖南隆回永固人,北京大学文科毕业,民国时期曾任河南大学教授。著名先秦史学家,以研究先秦经济史著称,代表作为《管子轻重篇新诠》、《秦集史》等。1931年开始,河南省教育厅与史语所商定派员参加殷墟发掘,因此当时在河南大学教书的朱芳圃、马非百以及大四学生刘耀(后改名“尹达”)等人,皆作为地方代表,参与了殷墟的一些发掘工作。这几位代表,后来也都是各方面学术史上的重要人物。所以说,殷墟发掘也培养和储备了相当的文史考古人才。马非百参加殷墟发掘表现突出,但因为1949年以后马非百的经历坎坷,对于此事绝口不提。董作宾先生的信函所言,可以补充马非百传记之不足。

中研院在殷墟十五次发掘期间,因为当时政局的关系,小屯盗墓风气不止,常有古物流入坊间,以待善价。董作宾信中提到遵古斋向中研院兜售鼎、瞿、戈三件铜器,即此类事情。中研院史语所一边发掘,一边购入一些流失文物作为研究资料,这些器物今都保存在台北中研院史语所的文物陈列室。

这五通第七次发掘通信,不仅在考古学史上有特殊的意义,而且对照当下的田野考古工作流程来说,也极富启发性。今天的田野考古,也是有相当一部分时间和精力用于协调考古队与地方政府等各种势力的关系。80年多来,田野考古的社会生态环境并无本质上的改变。

三、傅斯年致董作宾函三通

1937年,卢沟桥事变爆发,国民政府被迫迁都重庆,中央研究院也开始了“衣冠南渡”的文化西迁。史语所作为中研院中最大的一个机构,屡经迁徙,最终在1940年落脚在四川南溪县的李庄的一个名叫板栗岰的小山坳,至抗战胜利后1946年才重回北京。史语所在李庄的这六年,是学术史上传奇的“李庄时代”。

民国时代的中央研究院,是中国最高学术研究机构,其各方面的研究水平都很高,尤其是以史语所为代表的人文学科,在当时是世界第一,无出其右。

史语所的成长壮大历程,与其创始人、所长傅斯年先生是分不开的。傅斯年(1896-1950),字孟真,山东聊城人。1916年入北京大学文科国学门,学生领袖,五四运动任学生总指挥。1920年考取庚子赔款官费留学生,负笈英伦,后来回国创立历史语言研究所,并且长期担任所长,又曾兼任北京大学、台湾大学等各著名校、系、所的教授和领导。傅斯年先生在人文、物理(量子力学和相对论)、社会科学均能兼通而渊深,尤其精于语言学和史学,他的气量风骨、眼光事功、道德文章均属第一流。此评为学人公论,绝非过誉之辞。可以说,傅斯年在近代学术史上是个罕见的天才,神一样的存在。

这三通傅斯年致董作宾信函共八页,写于1942年。此年傅斯年刚辗转来到李庄,住在与董作宾相邻的桂花院。此年春、冬董作宾两赴重庆,先是参加中央研究院院务会议,后是筹备并参加全国第三次美术展览会。傅斯年与董作宾先生既是同事,又是好友,三函均写于二人分别在南溪和重庆之时。

其中廿又一日函提到,傅斯年想出用油印的方式在大后方出版史语所研究成果。为此致函董作宾,与其商量讨论油印出版物的费用、材料、优劣等事项。

九月廿八日一函,傅斯年提到遵董作宾嘱咐修理桂花院墙,以防墙倒屋塌。又提到自己的病情,疑为心跳骤停。大家知道,傅斯年体胖,患高血压,他在1949年赴台兼任台大校长,翌年在1950年12月20日上午,傅斯年在台湾省议会答复教育行政质询时过度激动,“突患脑溢血逝世于议场”,享年55岁。这封信里面提到心脏的问题,可能也是高血压引起的综合症状。此札的字迹非常潦草,应与其病情有关。

此信中提到《六同别录》的编辑工作。“六同郡”是南朝梁武帝在李庄设立的戎州辖郡,李庄是郡治所在。《六同别录》正是用傅斯年想出的出版办法,在大后方物资极度缺乏的条件下,用手刻石印的办法出版的两册同仁论文集。这两册所收论文,每篇都是学术史上的扛鼎之作。

三月一日傅斯年致董作宾函一通两页,陈述所务九种。计有:1、史语所买日用品事;2、史语所合作社款项;3、托买煤油供油印用。4、油印出版事务的预算。5、关于医药室备两年之药物。6、医务室萧医师与夏护士之待遇应设法提高。7、请董作宾将上海之药物带来。8、为合作社买50箱豆奶(代乳),供给史语所同人之子女。9、问印刷事务如何。

从此函所说事务,可以了解以下数端情况:李庄生活条件非常艰苦,同仁必须办合作社才能保证各项日用品的供应,傅斯年为设法解决李庄的医疗问题,也费了不少苦心。在如此艰苦条件下,傅斯年仍将印刷与出版事务放在相当的重要位置。这种坚守职责的大学者风范,设非盲瞽之徒,均可以一目了然。

此函上有董作宾先生对各项询问之批注和答复。傅斯年之所以给董作宾写这封信,原因是傅斯年当时在国民政府从政,所务常委托董作宾代办。用今天的话来说,傅斯年与董作宾都是学术能力和行政能力都非常强的“超人”。

四、陈寅恪致董作宾函

陈寅恪(1890-1969),是民国时代最负盛名的大学者。他出身名门,又学贯中西,被称为“公子中的公子,教授中的教授。”他在为王国维所作墓碑铭中所说的“独立之精神,自由之思想”,指明了近代中国学者的学术精神与价值取向,在近代学术界已经人人耳熟能详,津津乐道。

陈寅恪从1930年起兼任中央研究院理事、史语所第一组组长。所以他与董作宾是同事。据《陈寅恪先生编年事辑》,从抗战开始,陈寅恪一家随知识界南迁,辗转于大后方昆明、广西、香港和成都,颠沛流离,旅途磨难,艰辛备尝,1943年底,陈寅恪由重庆至成都,任教于燕京大学,直至1945年抗战胜利,陈寅恪去英国治疗眼疾。

陈寅恪信札原迹极难见到。此通致董作宾函一通2页,内容如下:

彦堂先生左右:前奉覆一书,谅已达览。弟已与燕京大学、华西大学方面商询,其结果大意为:暑假后公来成都教课,自极欢迎,惟须先与史语所方面交涉办好。孟真先生返李庄否?公与之商妥否?其意见办法如何?乞早示知。此间教会大学专任教授薪津多含米(以人口多寡计,每人月一双市斗,十岁下儿童减半),合计目前每月约万元(成都生活费用较李庄为高,燃料价尤昂)。若一人来此,则每月用五千元,可勉强支持。如全家来此,则问题较复杂。大约以两专任之收入或可不致饿死。就弟所知者言之,非但大学教授有兼至三个者,大学教授同时亦兼中学事,盖非兼任,则无以为生(惟弟未兼事,苦可知矣)。故无人再追问兼职之事矣。伤哉!我辈之必归于淘汰,可无疑也。李庄同人近况如何?未暇一一问候,乞代为致意。专此敬叩 撰安。并祝俪福。弟寅恪拜启。四月十三夕。孟真兄处或即以此函先交其一阅,因无暇作长函也。

综合陈寅恪与董作宾的年谱来看,此函应作于1944年。当时李庄生活已极为艰苦。董作宾自计在李庄难以维持生活,曾有函请陈寅恪帮他在成都找一份教课兼职。陈寅恪非常同情和理解同仁的生活状况,已经帮董作宾找好了任教大学,但又同时讲到,因为物价飞涨,一份兼职不足以维持一家人的生计,需要多兼几个。由战争导致这些高级知识分子尚难以为生,抗战后期大后方的经济状况之差,亦可想而知。

函中两三次讲到,董作宾兼任之事需要事先跟傅斯年史语所商量好。此事缘由,可以参阅王泛森先生《傅斯年与陈寅恪》(《中国文化》第十二期,241页),该文指出,抗战期间,傅斯年为维持史语所制度,不准研究人员拿所内薪水同时却在外教书。之前,傅斯年已因陈寅恪旅途稽留广西大学教书而感到不快。所以陈寅恪提醒董作宾,不是没有来由的。

董作宾想去成都兼任之事,最终应该是未能成行。陈寅恪函中讲到“盖非兼任,则无以为生(惟弟未兼事,苦可知矣)”。他自己坚守学术,但同时也理解同侪之困苦,愿意倾力襄助。陈寅恪《冯友兰中国哲学史上册审查报告》有云:“凡着中国古代哲学史者,其对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。”对古人学说“了解之同情”,无疑是对于现实社会也同样具备深刻的“了解之同情”之升华。由此可知,陈寅恪不仅仅学问智商是第一流的,情商之高度亦令人仰望。

五、沈从文致董作宾函三通

沈从文(1902-1988)是20世纪最优秀的文学家之一,1987年、1988年两次入选诺贝尔文学奖,因为辞世而未果。1948年以后,因受到批判,沈从文转移研究重心至物质文化史,成为大学者。

抗日战争爆发后,沈从文在昆明西南联大中文系任教。这里的三通沈从文致董作宾信函,主要围绕一个事情,即沈从文在昆明帮助董作宾展卖书法作品。董作宾当时的经济情况极糟糕,其时间应在1944年,跟前述陈寅恪致董作宾函同时。

董作宾的甲骨文书法作品,在民国时代的知识界饮誉已久,社会上也颇有名声。当年知识界,颇有一些精通书画篆刻艺术的名家,在薪水不足维持困苦生活之时,即以此琢磨为生,在抗战后期,这已成为一种现象。沈从文信中说,“[闻]一多在此刻图章,已将刻字铺生意抢去一小部分,每刻牙章四字八千元,闻有一日曾连刻六枚,倒像是他自己想不到的好生意。”即是一例。

从时间顺序看,董作宾请沈从文帮忙卖字之事,应始于1944年4月之前不久。当时沈从文住在昆明乡下。西南联大同仁中,有杨周翰、朱德熙等认购董作宾的书法。杨周翰是西方文学史家,1933年入北大英语系,吴宓弟子,北大西语系教授。莎士比亚研究专家。1939年至1946年,任西南联大外文系助教、讲师。朱德熙是著名语言学家、古文字学家,1949年以后长期任北京大学中文系教授,曾任北京大学副校长。另一订购者寸佩玖,字树琼,云南和顺人,缅甸华侨青年组织崇新会重要骨干,是著名的爱国侨领。其余订购、认购者尚多,沈从文两次汇款给董作宾共4万2千元,又说“订三五十件各式作品,并指定字体:甲骨文或楚文字、商代金文,摹古或汉画像石”,“俟卖去一两件时,弟即用所得款为在此装裱,两月后可有机会为一一出脱也。”表面看起来,董作宾的卖字生意似乎是还不错的样子。

但是,仔细读这些信,实际情形之惨淡,简直可以用“惨不忍睹”来形容。

首先是买主皆出于友朋介绍。当时的知识界没什么人能够衣食无忧,但是友朋每次一介绍,便碍不住面子,多少认购一张,以表示敬意和慰问为主要意思。

例如10月9日一函,沈从文说自己与力庵筹划如何做同仁作品展,回顾上一展览,售得二十八万元中,仅1500元一小幅是不用介绍的,其余均知识界碍于人情面子买走。

其次是当时的货币购买力极为低下。4月17日函说:“本地人既钞多无用处,购一洋瓷浴盆花百万元,筑一围墙用至千万,费数十万购一画,亦意中事也。(就其收入,若折合[张]奚若,老金与弟等收入,则约抵教授薪水二十年,这可见知识阶级的价值。)弟等在此,一切依然照旧,米已到五万上下,因之虽能用阳光空气自慰,事到期来,还是不免相当紧张,惟余体力尚支持得过去,足释念。”

第三,即便在如此情况之下,当时国民政府的小官吏还假借审查展览之名并盘剥费用。

沈从文先生书法亦佳,但他终身未买过自己的字,此两函之毛边纸既小又劣,亦可见他的窘状。了解上述情况,当时的知识界之普遍困顿,同时知识分子之间的浓情厚谊和古道热肠,实在令人双行泣下。

沈从文与民国知识界和艺术界交往颇为广泛。信中提到金岳霖、陈梦家赵萝蕤夫妇、梁思成林徽因夫妇、梁思永、张奚若、李霖灿(东巴文化研究专家、艺术史家)、杨振声(字金甫,文学家)、王雪屏(心理学家1902-1981)、罗常培(字莘田,语言学家),均是大名鼎鼎的人物。函中提到画家李晨岚(1910-1981),还有当时只有二十几岁的周哲文,喜欢董作宾的字,帮忙介绍买主,沈从文称赞周哲文朱文篆刻“朴茂雄壮,布置精佳,细线条劲利,奏刀准确如治玉之游丝碾。将来成就必极大。”沈从文请董作宾为之写斋馆号“知不足斋”,又请周哲文为董作宾治一佳印为报。周哲文后来是福建省艺术界的领导。

另提到张大千1944年在昆明展卖作品。“张大千展览获七百余万元,可转告梁思成、李济之诸先生,当一新闻。其成功原因,则为得当地官及有势者宣传甚久。”其语气中隐含讽刺之意,可见当时知识界对于张大千并不以为然。但是从购买力来说,张大千所收入的这笔巨资,还不足以筑一围墙。

10月9日致信中,沈从文向董作宾敞开心扉,说自己对于时局的看法。因战况频变,时局动荡,昆明各派人物政治立场亦左右动荡,知识界中许多人“神经拘挛”,不坚定者的党派变动,亦露出真面目,沈从文很瞧不起某些人,却未明说其名字。但这种“唯不好不坏的战局,有助于现代太学清流与太学生活动。”此时沈从文自况如农民,与社会政治游离。据沈从文看来,羡慕李庄中研院学人的地势,“心远地自偏”,而那些热衷政治者,对国事所能成就的政治业绩,与李庄同仁相较,“十年后,与先生一个人对古代史贡献比较,恐尚不及先生贡献重要也!”此正可以与前面引陈寅恪说:“抗战八年,学术著作当以《殷历谱》为第一部,决无疑义也。”合观,便极知董作宾先生的学术成就和价值了。

结语:民国热

董作宾及其同时代的这批民国学者,是承接了中国传统文化的精髓,与西方文化结合,发展为新学术和新艺术的范式。他们的辉煌成就以及在所处时代的特殊经历,引起当代大陆人的讨论兴趣,目前已形成所谓“民国热”。(参看《胡文辉谈“民国范”》,《东方早报》2013年4月26日)过度赞美“民国范”者认为那是一个“黄金时代”(见萧红语,许鞍华执导电影名),并借史讽今,同时藉助当代无孔不入的大众传媒使之娱乐化;肆意批评“民国热”者认为过誉,并且大泼冷水,认为“病态民国热是侮辱历史”,无视新中国的进步,“还是让民国热作为小资情调保持其特有的醉意吧,最好别把它带到正儿八经的舆论场来。因为它会瞬间变得十分丑陋。稍微一扒,它里面的无知和装腔作势就暴露无遗”。不过,民国时代的学术成就和民国学者的风范已为陈迹,并不因为当代如何看而有所改变,如果想了解,还是需要像傅斯年说的那样,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,绕过别人的解读,自己直捷看这些信札和手稿,会看得更清楚。

新中国承民国时代而来,目前两岸都继承了民国遗产。尤其是两岸的大学和学术机构,若没有民国时代的艰苦草创,哪里会有今天。傅斯年与其领导的史语所不仅科研超拔,所内学者因曾在各大学兼职,教育方面也硕果累累。董作宾、傅斯年、沈从文等人均受业于北京大学;傅斯年还曾长期任职于北大,渡台后虽仅执政台湾大学700多天即殁,但至今被奉为台湾大学的保护神;陈寅恪与清华大学、史语所、中山大学等均渊源深厚;沈从文曾在西南联大、北京大学任教,后任职于中国历史博物馆和社科院历史所。信函中提到的许多名人,也都曾在北大、清华、西南联大等名校学习或工作过。所以,这批信札,也是两岸高校历史的珍贵档案。董作宾以及同时代的这些文化缔造者,正在成为今天的文化教育的启蒙者。我们要尊重文化启蒙的历史,就不能不从这些信札中找回历史的真实。

拍卖场次 : 笔墨文章——之斋收藏 信札写本(lot 2301-lot 2556)

lot:2316

更多孙儆、方地山、吴待秋、樊浩霖 民国书画家尺牍一组图片: